【人生豊かになる読書術】内容が身につく本の読み方 三つのステップ

読書苦手さん「新年になったし今年は読書をたくさんしたいです。でも結局最後まで読みきれないし、読んでも内容を忘れるてしまいます。何か良い方法はありませんか?」

綾野「わたしも読書が苦手でした。でも2019年に約50冊の本を読むことができましたし読んだ本の内容も大体人に説明できます。この記事ではその方法をお教えします。」

このような人におすすめの記事です。

- 本は読むけど最後まで読めない。

- 苦労して読んでも内容がを忘れてしまう。

(注意)

本記事でお伝えるす方法は自己啓発本・ビジネス本・学術本におすすめです。

小説にはむいてない方法ですのでご注意ください。

2020年になり今年は本をたくさん読むことが目標!とされている方も多いのではないでしょうか。

わたしも仕事柄さまざまな本を読んで新しい知識を身につけなければいけないのですが、実はかなりの積読家(読んでいない本が積み上がる人)だったのです。

理由は

・読むスピードが遅い。

・内容が難しいと辛い。

・最後まで読むモチベーションがつづかない。

・読んでも本の内容を忘れてしまう。

しかし、そんなわたしが2019年では約50冊読むことができました。

しかも読んだ本の内容も大体人に説明できるほど身についているんです。

その方法は三つのステップを使って本を読むこと。

本記事の内容

- 三つのステップを使って必要な部分だけ読む。

- 単語さがし読み。

- 答えさがし読み。

- 自作もくじ読み。

- まとめ

スポンサードサーチ

本は全部読まなくてい良い。

三つのステップを使って必要な部分だけ読む。

結論:自分の知らない箇所、疑問におもったところだけ読む。

みなさん本を買ったらどこから読みはじめますか?

ほとんどの人がもくじを読み、第一章から順番に読みはじめると答えるでしょう。

なぜなら出版された本はプロの編集者がついており、順序どおりに読んだ方がわかりやすくなっているからです。

確かにストーリーが大事な本は、はじめから読みます。

例えば小説は第一章から読まないと話のつじつまが合いません。

しかし、自己啓発本・ビジネス本・学術本についてはどうでしょうか。

実はこれらの本は読みとばしながら読んでOKです。

知っている情報、興味のないところを読んでも面白くない。

すでに知っている情報を読む必要はないですよね。

また興味のない情報を読んでも面白くありません。

2010年に米国の研究機関カーネギーコーポレーションが

「読んだ本の内容を身につけるための実験」をしています。

その結果、本の内容を身につけるには三つのステップが効果的だと判明しました。

本の内容を身につけるための三つのステップ。

- 【ステップ1】単語さがし読み。

- 【ステップ2】答えさがし読み。

- 【ステップ3】自作もくじ読み。

以下で順番に説明していきますね。

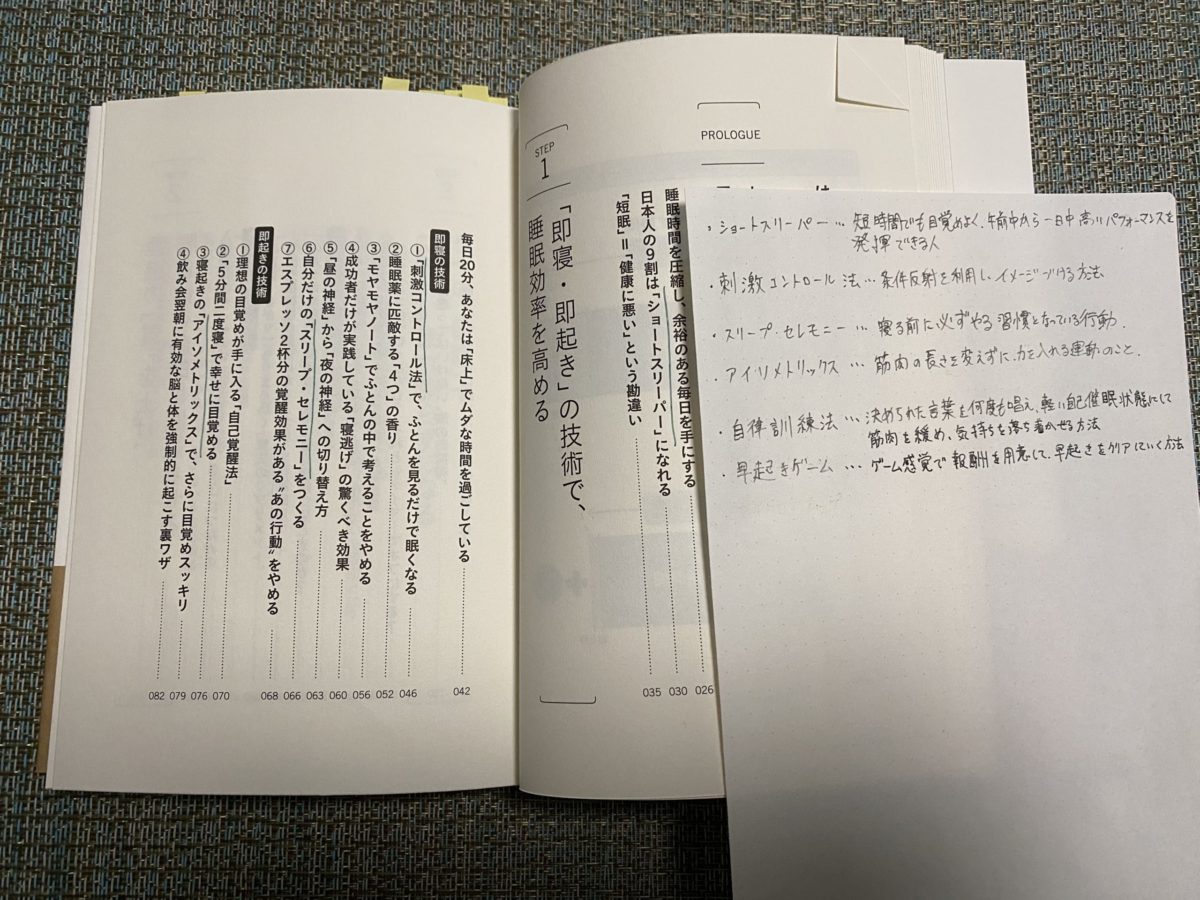

単語さがし読み。

もくじ・索引から知らない単語をピックアップして書き出す。

まずはもくじを読みます。

もくじがない場合は索引からでもOKです。

索引すらない場合はパラグラフ(章)に書かれている文章からでもOKです。

もくじの中から知らない単語をピックアップします。

知らない単語=知らない知識です。

まずは欲張らずに10コほど。

多くても20コほどにしてください。

どうしても多くなる場合は10コづつを数回に分けてもOKです。

そしてピックアップした単語を紙に書き出します。

おすすめはこの紙をしおりとして使うことです。

ピックアップした単語の意味をその本からさがす。

単語をピックアップできたら本の中から単語の意味をさがします。

このとき、関係のない部分は読みとばしてください。

辞書を引くように、単純に単語の意味を本の中からさがすだけです。

単語の意味を調べ終わったら1周目の読了です。

「え!?まだ全部読んでないのに?」と思われるかもしれません。

何回もいいますが全部読む必要はないのです。

さがし読みが苦手な人はGoogle先生にきいてもOK。

単語の中には、本に載っていないものがあるかもしれません。

さがし読みがどうしても苦手だという方もいるかもしれません。

そんなときはGoogle先生にきいてもOKです。

答えさがし読み。

単語さがし読みの中で湧いてきた疑問を書き出す。

単語さがし読みをしていくと、疑問が湧いてきます。

例えば以前わたしが読んだ本でいえば

本「朝5時起きが習慣になる5時間快眠法」

- 何時間寝れば疲れがとれるのか?

- だれでもショートスリーパーになれるのか?

- すぐに実践できる方法はあるか?

- その方法に科学的根拠はあるか?

- 朝5時起き習慣化するにはどうすればいいのか?

湧いてきた疑問は紙に書き出します。

先ほど単語さがし読みで使った紙のつづきでOKです。

疑問の意味をその本からさがす。

疑問の書き出しが終わったらその疑問の答えを本の中からさがします。

単語さがし読みのときとおなじように関係ない部分は読みとばしてOKです。

答えさがし読みをしているうちに新たに疑問におもったことがあれば、また紙に書き出しましょう。

このサイクルを疑問がなくなるまで繰り返します。

おそらく、この答えさがし読みでおなじ本を何周も読むことになります。

おなじ本を何周も読むとモチベーションが上がる。

「何回もおなじ本を読むのは大変そう。」

こう感じるかもしれませんが、実はおなじ本を何周も読むとモチベーションが上がります。

- 自分はこの本をもう6回も読んだんだ。

- もう大体の内容を人に説明できるくらい頭に入った。

- こんなに難しい本を何周も読めるなんて自分はすごい。

このようにポジティブな思考になります。

自作もくじ読み。

パラグラフ(章)が切り替わるごとに一行に要約をつくる。

答えさがし読みがおわったら、自作もくじ読みをします。

このステップではパラグラフ(章)ごとに内容の要約を一行にまとめます。

単語さがし読み、答えさがし読みで何周も読んでいるので大体の大枠は頭にはいっているので簡単にできます。

まとめた要約は本に直接書いていきましょう。

パラグラフの空いているところに書けばOKです。

コツは細部の文章から要約するのではなく、全体の話の大枠から要約するイメージです。

重要な部分は細かく要約する。

三つのステップを使って本を読むと自分にとって重要な部分がはっきりします。

そのようなところは細かく要約してください。

要約は自作もくじ読みの次の日にする。

ここで意外な情報です。

実はこの要約するという行為は、本を読んですぐ要約するよりも、時間をあけて要約した方が効果があるという実験データがあります。

この実験では87人の学生を対象に長文を読んでもらい、以下のグループに分けました。

- 長文を読んですぐに要約するグループA

- 長文を読んで翌日に要約するグループB

すると翌日に要約したグループBの方が要約のポイントが2倍もよかったのです。

これは時間をあけることでメタ認知(客観認知)が起動して本当に必要なところと不要なところが分けられるようになったと考えられます。

普通に考えればすぐに要約したグループAの方がうまくできそうなものですが、人間は不思議ですね。

スポンサードサーチ

まとめ【良い本さがしにも応用できる】

さて、いかがでしたか?

この三つのステップで本を読めば必ず内容が身につき、あなたの人生をより豊かにしてくれます。

そしてこの方法はこれから読もうとする本が自分にとって良い本かどうかを判断することにも応用できます。

まず気になった本を手に取り、この本で知りたい情報を考えます。

そして本のもくじを確認して、知りたい情報があるか答えさがし読みをするのです。

もし知りたい情報と似た情報が多ければ、あなたにとってその本は良い本です。

そうでなければ、今回は買うのを見送っても良い本といえるでしょう。

ぜひ人生のバイブルといえる本をさがしてみてください。

そして三つのステップで何周も読み、自分も知識をして身につけてください。

参考文献

・Graham, S., and Hebert, M.A. (2010) Writing to Read: Evidence for How Writing Can Improve Reading.

https://www.carnegie.org/media/filer_public/9d/e2/9de20604-a055-42da-bc00-77da949b29d7/ccny_report_2010_writing.pdf

人気記事ここに記事タイトル